Musescore dowloaden und installieren

Eine passende Version von Musescore zum Download findet sich unter: https://musescore.org/en/download/Installieren mit Defaulteinstellungen und öffnen.

Quelldatei finden

Am weitesten in Netz verbreitet ist und am universellsten bearbeitbar sind Midi-Dateien mit der Datei-Endung`*.mid. In diesem Blog befinden sich im Gadget rechts "Ressourcen" viele Quellen die Midi Files enthalten.Als Beispiel verwende ich hier ein Choral aus der Matthäus Passion, und auf einer guten Quelle,dem Choral-Wiki (cpdl.org), werde ich auch schnell fündig: http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Matth%C3%A4uspassion,_BWV_244_(Johann_Sebastian_Bach)

Die knuffigen gelben Lautsprecher Symbole weisen auf die Midi Files zu den Sätzen hin. Ich nehme auf Verdacht gleich alle vier mit.

Midi Files sichten

Nun das Programm Musescore öffnen, und im Menü unter Datei öffnen zum Dowloadort der Dateien browsen und das erste öffnen. Musescore erkennt Midifiles und präsentiert sofort die Note.File Nr. 28505:

Ah, Notentext, aber zuviel Orchester, das bereinigt werden müsste. Next.

File Nr. 23388

Vierstimmig, aber kein Notentext. Zuviel Arbeit. Next.

File Nr. 05451

Bingo. Vierstimmig, ein bißchen verquer benamste Instrumente und ein Problemchen mit Umlauten, das könnte passen.

Aufräumen der Note

Zuerst speichern wir die Note im Musescore eigenen Format unter dem Namen Oh Haupt voll Blut und Wunden.mscz (Datei - Speichern als), und widmen uns den Problemchen.

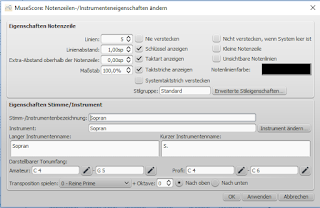

Dann Rechtsklicken wir auf die oberste Notenzeile und Selektieren "Eigenschaften Notenzeile". Dann ersetzen wir den Text durch den dort sinnvollen "Sopran" und verfahren so mit allen vier Zeilen der Akkolade.

Anschließend markieren wir mit Shift-Taste gehalten den Anfang und das Ende der ersten Zeile und verwenden die Funktion Layout Strecken/Stauchen ({}) um die Noten sinnfällig auf die Linien zu verteilen. Ggf. kann man hier auch die Funktion Zeilenumbruch aus der Toolbox Links unter Umbrüche verwenden.

Aus der Toolbox Links wählen wir unter Schlüssel einen Tenorschlüssel und ziehen ihn einfach über den Tenorschlüssel.

Unter Hinzufügen - Text kann man Noch Titel Komponist pflegen.

Welche Aufräumarbeiten für den jeweiligen Zweck angemessen sind, ist natürlich von Fall zu Fall zu entscheiden. Denkbar wäre auch, ein Instrument Klavier hinzuzufügen und in die neu erscheinende zwei Notenzeilen die Noten aus den Unterstimmen hinein zu kopieren um einen "Klavierauszug" anzudeuten, oder alle Instrumente bis auf Sopran unter Bearbeiten Instrumente auszublenden.

Transponieren

Nun wählen wir im Menü Noten - Transponieren und setzen unseren Satz eine kleine Terz tiefer damit die Gemeinde die Melodie auch bewältigen kann. Achtung, es sollte nichts selektiert sein, damit die Funktion auf die ganze Note angewendet wird.

Damit sind wir schon fast fertig. Unter Datei-Export verhilft uns ein PDF zu unserer druckbaren Note.

.jpg)